연수원

문화적 자부심과 선비의 기개와 전라도의 풍류문화를 느낄 수 있는 곳

사상견례(士相見禮)

선비가 선비를 만나는 의례

선비들이 공식적으로 서로 만나 인사하는 의례이다. 『의례(儀禮)』「사상견례」편에 의하면 사(士)와 사가 상견하는 예, 사가 대부(大夫)를 보는 일, 대부ㆍ사ㆍ서인(庶人)이 군주를 보는 일, 군주가 사적으로 회견하는 일, 사임한 경대부(卿大夫)가 사를 보는 일, 군주의 명령에 의해 사신으로 갔을 때 칭위(稱謂)와 집폐(執幣)의 예 등, 14가지 상견례에 관하여 설명하고 있다. 대등한 대화로 이루어지는 것이 원칙이므로 신분ㆍ연령의 차이 등은 특별히 고려되지 않는다.

사상견례의 기본 절차

청견 : 손님이 폐백을 가지고 주인의 집을 찾아가 자기의 신분을 밝히고 만나고자 하는 사유를 전한다.

전지 : 손님이 시종을 통하여 폐백을 주인에게 전한다.

반견 : 시종이 손님을 안으로 인도한 뒤 주인과 손님이 인사를 나누고 자리를 정해서 앉는다.

연례 : 주인이 음식을 내어 손님을 접대한다.

빈출 : 용무가 끝나면 주인은 손님을 전송한다.

환지 : 주인의 폐백을 보내 찾아준 고마움에 사례한다.

연례(燕禮) 때의 대화 방법

- 찾아온 목적이 있으면 먼저 말한다.

- 상대방의 관심사와 시의 적절한 담론을 한다.

- 시시면 중시포 졸시면(始視面 中視抱卒視面)처음 말을 시작하면 상대방 안색을 살펴 말을 해도 되는지 알 아보고 중간엔 상대방 목, 흉부, 허리 부위 사이를 바라보면서 말을 하여 어른의 얼굴이나 눈을 똑바로 보지 않는다.

끝으로 말을 다하고 상대방의 얼굴을 살펴 자신의 말을 어른이 받아들이는지 여부를 살핀다.

폐백(摯,지)의 종류와 의미

- 사(±)가 서로 만나는 예에는 꿩(雉,치)을 쓴다. 절개를 지키고 나쁜 짓을 하지 않는다는 점을 취한 것이다.

- 하대부가 서로 만나는 예에는 기러기(雁, 안)를 쓴다. 때를 알고 날며 끼리끼리 행렬을 이루는 것을 자신들의만남에 비유한 것이다.

- 상대부가 서로 만나는 예에는 염소(羔,고)를 예물로 쓴다. 염소는 우두머리를 좇아 무리를 짓되 편을 가르지 않기 때문에 그 뜻을 취한 것이다.

현대사회에 남아 있는 사상견례의 흔적

예의로 두 번 사양하고 허락하는 것을 고사(固辭)라 한다.

윗사람을 찾아뵐 때 예물을 지니고 가며 보통은 답례가 있다.

대화 중 하품이나 기지개를 켜면 물러 나와야 한다.

당 아래로 나와 신발을 신을 때도 우선 대충 신고 후미진 곳에서 바로 신는다.

아랫사람이 먼저 인사하고 더 많은 횟수를 하고 윗사람은 상대방 신분에 따라 예를 표하고 답례한다.

향음주례(鄕飮酒禮)

선비들이 술을 마시는 의례

향촌의 유지와 유생들이 향교나 서원에 모여서 예로써 주연을 함께 즐기는 향촌의례로 매년 음력 10월에 시행했다. 매년 음력 10월에 제도(諸道)ㆍ주(州)ㆍ부(府)ㆍ군(郡)ㆍ현(縣)에서 좋은 날을 택하여 향촌의 선비ㆍ유생들이 향교ㆍ서원 등에 모여 학덕과 연륜이 높은 이를 주빈(主賓)으로 모시고 존경과 겸양, 청결과 공경을 가르치는 향촌의례의 하나이다. 어진 이를 존중하고 노인을 봉양하는 데 뜻을 두고 있으며, 어진 이와 그렇지 않은 이를 구별하고 신분의 귀천을 밝히는 교화에 목적이 있었다.

우리나라에서는 언제부터 향음주례를 실시했는지 분명하지 않으나 1136년(인조 14)에 과거제도를 정비하면서 여러 주(州)의 공사(貢士)를 중앙으로 보낼 때 향음주례를 행하도록 규정한 일이 있다. 조선시대의 향음주례는 제도적으로 명나라 제도를 따랐는데, 세종이 집현전에 상정(詳定)하도록 명해 1474년(성종 5)에 편찬을 완성했던 『국조오례의(國朝五禮儀)』와 더불어 일반화되었다.

향음주례는 어른에게 음식을 공양하는 예의절차를 밝히면서 술을 마시는 것이다. 향음주례는 매년 10월 한성부와 모든 도ㆍ주ㆍ부ㆍ군ㆍ현에서 좋은 날을 택해 학당(學堂)에서 행하였다. 주인은 해당 관청이 되고 빈객은 나이가 많고 덕이 있는 사람과 효행자를 선정하였으며, 학당에 술상을 마련하고 서민까지도 자리를 달리해 참석시켰다.

이 자리에서 주인과 빈객 사이에 절도 있게 술잔을 돌리며 연장자를 존중하고 유덕자를 높이며 예법과 겸양의 풍속을 일으키도록 하였다. 뿐만 아니라 주연이 끝나면 사회자가 손님과 주인 및 서민까지 한자리에 앉은 가운데 부모에게 효도하고 형제간에 화목하며, 이웃과 잘 어울리기를 권장하는 글을 읽었다. 결국 향음주례는 수령이 앞장서서 마을에서 유덕자를 골라 베푸는 주연이며, 음주에서 그치는 것이 아니라 효제목린(孝悌睦隣)을 권장하는 주례(酒禮)를 통한 훈련이기도 하였다.

『주례』에 의하면 향음주례는 네 가지가 있었다. 첫째 향대부(鄕大夫)가 3년마다 지방의 어진 자와 능력 있는 자를 손님으로 맞이하여 베푸는 것, 둘째 향대부가 나라 안의 어진 이들을 대접하는 것, 셋째 주장이 활쏘기를 익히면서 술을 마시는 것, 넷째 당정(黨正)이 사제(蜡祭)를 행하면서 술을 마시는 것이었다. 이 가운데 주로 둘째의 경우가 행해졌다. 『세종실록(世宗實錄)』 「오례」에 수록된 향음주례의 내용도 이에 제일 가깝다고 할 수 있다.

조선후기의 향음주례는 간혹 지방관이 주도하는 행사로 거행되었고, 의례 절차와 규모는 장소와 때에 따라 부분적으로 보태지거나 고쳐지기도 하였다.

향음주례의 28가지 절차

- 주인이 손님을 선정하고 향음례가 있음을 알리는 절차

- 향음주를 진설하는 것에 대한 절차

- 주인이 손님을 초대하고 맞이하는 절차

- 주인이 손님(賓)에게 술잔을 올리는 절차

- 손님(賓)이 주인에게 술을 올리는 절차

- 주인이 손님(賓)에게 술을 따라 권하는 절차

- 주인이 손님(介)에게 술잔을 올리는 절차

- 손님(介)이 주인에게 술을 올리는 절차

- 주인이 여러 손님(衆賓)에게 술을 올리는 절차

- 술잔 중 치(觶)를 내와 진설하고 술을 차려내는 절차

- 악공(樂工)의 연주와 악공에게 술을 올리는 절차

- 생황을 연주하고 생황연주가에게 술을 올리는 절차

- 슬(瑟)과 생황을 교대로 연주하고 노래하는 절차

- 당(堂) 위의 슬, 당 아래 생황과 석경(石磬)을 합주하는 절차

- 사정(司正) 세우고 손님을 편안하게 하는 절차

- 사정이 자리하는 절차

- 손님이 여수(旅酬)에서 주인에게 다시 술을 올리는 절차

- 여수에서 주인이 손님(介)에게 술을 올리는 절차

- 司正(사정)이 당 위에 올라가 여수의 의식을 주재하는 절차

- 주인의 속리(屬吏) 두 사람이 치(觶)를 손님에게 건네는 절차

- 자리에 앉아 편안하게 잔치를 즐기는 절차

- 손님과 주인이 즐거이 마시며 음악이 끊이지 않게 하는 절차

- 손님이 돌아갈 때 연주하는 절차

- 준자(遵者)가 들어오는 절차

- 손님이 주인에게 감사하고, 주인이 사정을 위로하는 절차

- 향대부와 상의하여 손님을 뽑는 절차

- 손님의 자리, 기물의 진설과 희생의 종류에 대한 절차

- 기타 향음주례 후반부 절차와 세부사항에 관한 절차

향음주례 체험 순서

진설(陳設)

향음주례에 필요한 물품을 진설한다.

손님 초대(請賓)

지역의 덕이 높은 분과 상의하여 손님을 초대한다.

주인이 손님에게 술잔을 올리는 헌작례(獻爵禮)

주인이 손님에게 공경의 뜻을 담아 술잔을 올린다.

손님이 주인에게 술잔을 올리는 답배례(答拜禮)

손님이 주인에게 감사의 뜻을 담아 술잔을 올린다.

주인이 손님에게 술을 거듭 권하는 수빈례(酬賓禮)

주인이 손님에게 거듭 권하지만 손님이 거절할 수도 있다.

여러 손님과 허물없이 술을 주고받는 여수례(旅酬禮)

여러 손님이 허물없이 서로 술을 주고 받는다.

손님이 돌아가고 주인이 배웅하는 배송례(拜送禮)

향음주례가 끝나면 서로 예를 갖춰 인사를 나눈다.

현대에도 지켜야할 향음주례의 기본정신

우리나라는 전통적으로 술로 인한 추태와 분쟁이 거의 없는 풍속의 고장, 예의의 나라였다. 술자리를 반드시 공개했고 아들과 제자들을 동행하여 술시중을 들게 함으로써 술 먹는 법도를 익히게 하였으니 술자리를 고상하게 승화시킬 줄 알았다.

우리조상들은 술은 지나치게 많이 마시면 이성을 마비시키기 때문에 반드시 상대의 주량에 한계가 있음을 먼저 명심했다. 잔을 세 순배 이상 돌리는 것은 술 못 먹는 사람을 괴롭히는 것이므로 천박하다고 보았고, 성인례를 한 성인에게만 술을 권했다. 즉 자제력이 있는 사람이나 체력이 있는 강건한 사람만이 술을 먹을 자격이 있는 것임을 뜻한다. 이러한 음주전통이 곧 술을 고귀한 음식으로 승격시켰다. 남으로부터 ‘술을 대접받음’은 정신적 육체적으로 성숙한 인격자임을 뜻하게 되어 영광이 되었던 것이다.

술 마시는 예절을 가르침으로써 누구나 술 마시는 범절이 깍듯하였으며, 술을 먹는 모임에는 모름지기 노래와 춤과 시조를 곁들임으로써 운치를 돋우어 우아하고 고결한 풍류로 승화시켰던 것이다.

계영배(戒盈杯)

계영배는 사이펀의 원리를 이용한 것이다. 잔 속에 관을 만들어 그 관의 높이까지 액체를 채우면 새지 않으나 관의 높이보다 높게 액체를 채우면 관 속과 물의 압력이 같아져서 수압차에 의해 액체가 흘러나오게 된다.

향사례(鄕射禮)

선비들이 활을 쏘는 의례

주대(周代) 향학(鄕學)에서 3년의 수업을 마친 자 중에서 어진 이와 능력있는 이를 임금에게 추천할 때 그 선택을 위해 행하는 활 쏘는 의식이다.

『예기』에 보면 제후의 사는 대사(大射), 향대부의 사는 향사라 했다. 향대부가 3년마다 어질고 재능 있는 사람을 추천할 때 실력을 가리기 위해 행하는 활쏘기를 가리키기도 한다.

또 『의례』의 향사례조에는 주장이 봄ㆍ가을에 예법에 따라 백성을 모아 주서(州序:주의 학교)에서 활쏘기를 하는 것을 가리키기도 한다. 이러한 향사례와 함께 거론된 것은 향음주례이다.

여기서 향사례가 군신의 의(義)를 밝히는 것이라면, 향음주례는 장유의 질서를 밝히는 것이었다. 향사례의 ‘사’ 행위는 ‘그 뜻을 바로 세우는 것’을 의미하고, 향음주례는 음주의 순위를 나이ㆍ덕행ㆍ도예(道藝)의 순서에 따라 정하는 사대부 사이의 관계에 중심을 두었다.

이러한 의례는 성리학을 지배이념으로 채택했던 조선으로 전래되었다.

조선은 건국 후 법전과 예서에 향사례를 향음주례와 함께 수록해 공식적인 의식으로 확립했다. 향사례는 『국조오례의』에 모두 수록되어 현재 내용이 남아있다. 여기에 따르면 해마다 군현 단위로 봄에는 3월 3일, 가을에는 9월 9일에 사단(射壇)을 마련해 의식을 행했다. 사단은 학당 근처에 만들며 행사시에는 참석자의 품계에 따라 의석을 배열하고, 서민들은 사단 아래에 위치하게 했다. 실제 의식은 주인ㆍ빈객ㆍ사사(司射) 등을 선정해 이들을 대표로 행했는데, 대체로 품관 중에서 효제(孝悌)ㆍ충신(忠信)한 사람을 선정했다. 일반민은 사단 아래에서 참관하는데, 조선후기 대사례도 이들을 위한 주연상도 별도로 차려주었다. 표적은 90보 떨어진 곳에 두고 화살은 4발을 쏘았다.

사단에 오르면 서로 술을 권하고 마시며 또 활쏘기를 서로 권하는 등 격식에 따라 행동하는데, 여기에도 일정한 의례가 정해져 있었다.

조선 초기에 음사(淫祀)를 배격하고 향촌사회에 유교적 풍속을 확립하기 위한 시도로 향음주례와 함께 향사례의 시행이 국가적으로 권장되었다. 특히 중종대 이후 사림파들은 이 의식의 시행을 강력하게 건의했는데, 훈구파들은 의식의 형식성 때문에 오히려 백성들에게 웃음거리가 된다는 이유를 들어 반대하기도 했다.

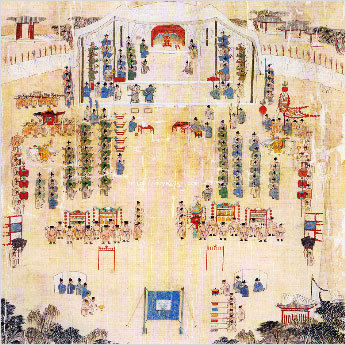

조선후기 대사례도

고전에 실려있는 향사례와 활쏘기

활쏘는 자는 나아가고 물러나는 동작을 반드시 예법에 맞게 해야 한다. 안으로 뜻이 올바르고 밖으로 몸이 곧은 다음에에 활과 화살을 잡음이 세심하고 견고하며, 그러한 다음에야 과녁을 맞춘다고 말할 수 있으니, 이러한 활쏘기에서 덕행을 볼 수 있다. (『예기(禮記)』「사의(射義)」)

공자께서 말씀하셨다. “활쏘기는 과녁의 관통을 주로 하지 않는 것은 힘의 차이가 같지 않기 때문이다”(『論語(논어)』「팔일(八佾」)

공자께서 말씀하셨다. “군자는 다툼이 없으나 있다면 반드시 활을 쏠 경우일 것이다. 서로 읍하고 사양하면서 올라가며 내려와서 술을 마시니, 그러한 다툼이 군자니라”(子曰정, 君子無所爭, 必也射乎! 揖讓而升, 下而飮, 其爭也, 君子.) (『논어』「팔일」)

향사례 체험에 대하여

정현(鄭玄)의 『의례』에 의하면 향사례가 52가지의 절차로 소개되어 있으나 옛 것을 참작하여 간략하게 만든 영조 때의 연사의주(燕射儀註)의 절차가 우리나라에서 대체로 통용될 수 있었던 절차라고 추정할 수 있다. 이후에는 더욱 변형되어 초기의 사법과는 연결하기 어려운 점이 많다.

그러나 군자의 수행 방편과 백성을 교화시키는 의례의 한 과정이라는 향사례의 의미는 아직까지도 ‘예로 시작하여 예로 끝난다’는 활쏘기의 전통 속에 남아 있다. 따라서, 체험과정에선 향사례의 정신이 이어져 내려오고 있는 현재의 활쏘기 방법과 갖추어야할 예법을 중심으로 진행하고자 한다.

궁도구계훈(弓道九戒訓)

- 정심정기 (正心正己) : 마음을 바르게 하고 몸을 단정히 한다.

- 인애덕행 (仁愛德行) : 어짐과 사랑으로 덕스러운 행실을 한다.

- 성실겸손 (誠實謙遜) : 정성스럽고 참되고 실속있게 남에게 나를 낮추어 순하게 대한다.

- 자중절조 (自重節操) : 자신의 품의를 소중하게 하고 절개와 지조를 굳게 지킨다.

- 염직과감 (廉直果敢) : 곧고 청렴하며 용감하고 결단성을 강하게 가진다.

- 예의엄수 (禮儀嚴守) : 예를 차리는 절차와 몸가짐을 엄하게 지킨다.

- 습사무언 (習射無言) : 활을 쏠 때는 말을 하지 않는다.

- 불원승자 (不怨勝者) : 나를 이긴 사람을 원망하지 않는다.

- 막만타궁 (莫灣他弓) : 남의 활을 당기지 않는다.

집궁제원칙(執弓諸原則)

먼저 지형을 살피고 뒤에 풍세를 본다. (先察地形 後觀風勢)

발의 위치는 정(丁)자도 아니고 팔(八)자도 아닌 자세로 서고 가슴은 비게 하고 배에 힘을 준다. (非丁非八胸虛復實)

줌손은 태산을 밀 듯 묵묵히 밀며 깍지 손은 호랑이 꼬리를 잡아당기듯이 뒤로 당긴다. (前推泰山 發如虎尾)

쏘아서 맞지 않는 모든 결점은 나의 몸가짐과 마음가짐에서 발생하는 것이니 나를 한 번 더 되돌아보고 그 결점을 나 자신에서 찾아야 한다. (發而不中 反求諸己)